<ピックアップ>「教育×ICT」が花開く未来に向け——大学でも企業でも情報処理学会と歩む

「教育×ICT」が花開く未来に向け——大学でも企業でも情報処理学会と歩む

越後 宏紀氏

「今までできなかったことができる世界」「人と人とがつながる世界」——人とコンピューターの相互作用(Human-Computer Interaction:HCI)のための技術を駆使し、そんな世界を目指している。子どもの頃から、「自分にしかできないこと、誰にも負けないことは何だろうか」と自問自答していた。その答は、「教育」と「ICT」の接点にあった。2023年に明治大学で博士号を得て、携帯電話大手のソフトバンク株式会社に入社してからも、技術やトレンドの拠り所とするのが、情報処理学会である。

クリエイタ−志望から新設の総合数理学部へ

Windows 95が世に出た年に生まれた越後氏が歩んできた時代は、ネットワークが当たり前のインフラになるまでの道のりと重なる。「誰もがスマートフォンやタブレット端末を使う時代になって、より扱いやすい環境を実現したい」。ソフトバンクでは、エンジニア職として勤務し、未来への道筋を模索する。2024年3月からは、教育ICTを推進する業務も兼務している。文部科学省が2019年に打ち上げた「GIGAスクール構想」で、教育現場に1人1台のICT環境が整備されたが、有効に活用されているとは言い難い。そこで、次世代の「NEXT GIGA」に向けた最適解を探る。

共に小学校の教員で算数を専門とする両親の下で育ち、常に「教育」を意識する環境に身を置いてきたことが、自分の強みだと考えている。「分数を初めて習う小学4年生に、2÷3をどう教えたらいい?」。食卓では、そんな会話が日常茶飯事だった。両親は何とか噛み砕いて物事を教えたいと議論を戦わせ、子どもたちにも率直な意見を求めた。越後氏も、教育に強い関心を持つようになった。

道なき道を進むのが好きだ。中高一貫校の東京都立桜修館中等教育学校の3期生として入学。将来は、映画や音楽などデジタルアートの創作を極めたいと思ったが、ピッタリはまる学科が見つからず、理工系学部に狙いを絞った。大学入試センター試験(当時)の2週間前、手に取った明治大学のガイドブックの最後の方に記載されていた、総合数理学部のページが目にとまった。前年に開設された学部は、HCI領域のワンダーランドのようだった。天の声に導かれて入学を果たした。

新設学部で教員も試行錯誤しながら、のびのび学べる環境があった。2年次から研究室に所属し、ガイドブックで理想を熱く語っていた宮下芳明氏の下で学んだ。宮下氏は、2023年に「電気を流した箸やストローで食品の味を変える実験」でイグノーベル賞を受賞するほどの独創的な研究をしていた。

「最先端の研究に向き合って、固定観念にとらわれない世界に開眼した。人生を変える1年となった」と、越後氏は振り返る。2年次の終わり、初の研究成果「紙巻きオルゴール漫画の制作支援システム」について芸術科学会のフォーラムでポスター発表を行い、最優秀賞に輝いた。

学部3年で学会入会が“パスポート”に

3年生になると、0から新しい研究を立ち上げたいと、小林稔氏の研究室に移った。アニメの聖地巡礼のために、拡張現実(AR) を用いたコミュニケーション支援システムについて2年がかりで取り組んだ。

小林氏に勧められるままに、情報処理学会に学生会員として入会した。研究の道に進むかどうかは決めかねていたが、「研究発表のためのパスポートを得られた。論文も読み放題で、メリットは大きいと感じた」と語る。卒業論文が仕上がるまでの経過を、情報処理学会のシンポジウム「インタラクション」で発表した。

3年生の秋、「社会に出る前に、自分の軸をしっかり定めよう」と、修士課程進学を決めた。引き続き小林研に所属し、「足音伝達システム」をテーマに据えた。高齢者や学生などの単身者の安否を遠隔で確認するだけでなく、安心感を得られるアウェアネスを支援するため、足音を記録し伝達するシステムを開発した。一定の成果は情報処理学会の論文誌でも報告したが、ぜひ実用化にまでつなげたいと、今も温めている。

修士時代に、「自分しかできないこと、自分がやるべきこと」を突き詰めた末、「教育」に突き当たった。「教育×ICT」を実装したいと就職も検討したが、ユーザーインタフェースを専門とする五十嵐悠紀氏(現・お茶の水女子大学准教授)に誘われて、2020年から博士課程で共に取り組むことにした。

博士で成果を挙げた後実装のため企業へ

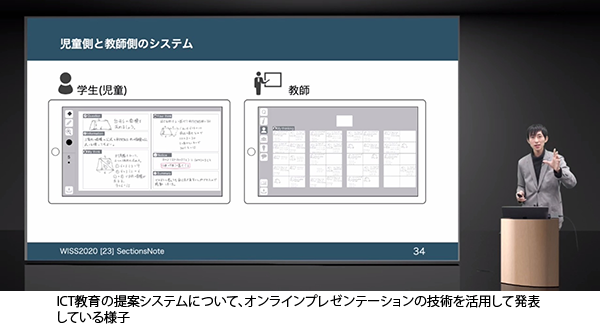

GIGAスクール構想が世に出た直後で、教員にも生徒にも使い勝手の良いデジタルノートの開発に取り組んだ。紙のノートのように、「考え」や「感想」などのセクションごとに記述し、共有できるデジタルノートだ。これを活用した教育支援を計画していたが、コロナ禍で現場の実験ができなくなった。悩んだ挙げ句、オンライン授業や学会発表におけるプレゼンテーションの伝わりやすさを新たな研究テーマに掲げた。

2022年1月、情報処理学会の論文誌で、「オンラインの学会発表におけるプレゼンテーションスタイルの印象評価」を発表。登壇用のステージ画像に発表者を合成する手法と、2次元 CGのアバターを用いた発表手法を提案し、特撰論文に選出された。3年目に五十嵐氏が転出したため小林研に戻り、オンラインや教室といった1対多環境でのコミュニケーションを深めた。2022年度は、学会の山下記念研究賞を受賞。対象の論文は、動画配信サイトで配信されるゲーム実況や学習動画など、動画のカテゴリーによって、アバターや実写などの配信スタイルが視聴者の印象にどのような影響を与えているのか調査したものだ。

大学から企業へ場所を移しても、研究マインドと社会実装を目指したいという志は変わらない。成果を発表して専門家に問う場として、情報処理学会の論文誌や様々なシンポジウムの場がある。コラボレーションとネットワークサービス研究会(CN研究会)では運営委員を務めている。

「情報処理学会を通じ、最先端の研究はもちろん、先駆者の歩みにも触れられる。何年かおきに似たような発想が繰り返し出ているのも面白い」。企業人としてビジネスのノウハウも蓄えた先、誰も見たことのない世界を見せてくれるはずだ。

2023年明治大学大学院先端数理科学研究科先端メディアサイエンス専攻博士後期課程修了。同年ソフトバンク株式会社入社、現在に至る。主にICT教育、ヒューマンインタフェースの研究に従事。博士(理学)。